La llegada de Donald Trump al Despacho Oval fue recibida con suspiros de alivio y tuits de regocijo por un “frente sionista” –no necesariamente fiel a los preceptos del movimiento sionista– que ha ido tomando forma en Israel. Un denominador común les mantenía unidos: cualquier acto de la administración de Barack Obama era percibido como “hostil”, como un ataque directo contra su ideario, aunque también como un revulsivo para su proyecto de colonización progresiva. El mensaje frente a la población israelí era claro, y encontró su culminación con la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el discurso del 23 de diciembre de 2016 del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry: “Barack Hussein Obama y la comunidad internacional están contra nosotros, tenemos que mostrarnos fuertes y seguir inundando los titulares con anuncios de construcción de asentamientos, pero al mismo tiempo pacientes y esperar a que Trump tome las riendas de nuestro aliado más fiel para alcanzar sin reparos nuestros objetivos”. Puede que sea sin embargo la administración Trump la que les obligue a enfrentarse a sus contradicciones e incoherencias.

Benyamin Netanyahu no es quien encabeza este frente sionista –sí Naftali Bennett–, pero sí se adscribe a gran parte de su narrativa, coalición de gobierno mediante. Bibi llegó a Washington el 15 de febrero henchido de confianza y convencido de poder apuntarse un tanto que tan desesperadamente necesita, dentro y fuera de las fronteras israelíes. Netanyahu se enfrenta a aguas turbulentas en el ámbito doméstico, situado entre la espada de sus socios de coalición más extremistas, que muchas veces le obligan a poner en riesgo la propia credibilidad internacional del país, y la pared de las acusaciones e investigaciones de corrupción. Los primeros pasos de Trump vis à vis el dossier palestino-israelí le daban motivos para ello: la controvertida Ley de Regularización de outposts palestinos adoptada el 6 de febrero no había recibido ninguna crítica en la Casa Blanca, que se había limitado a una declaración oficial –según la cual los asentamientos menoscaban el proceso, pero no representan un obstáculo para, la paz– que se quedaba corta en comparación con la posición de administraciones precedentes.

El encuentro, sin embargo, no trajo consigo los resultados deseados: a pesar de que el presidente de EEUU dejó claro su apoyo cuasi incondicional a las políticas de Netanyahu y los suyos, dejó caer también que estos deberían frenar momentáneamente la construcción de asentamientos. Netanyahu se vio obligado a cancelar, también momentáneamente, la creación de una nueva colonia para realojar a los evacuados del asentamiento ilegal de Amona, recientemente desalojado. Por si esto fuera poco, Trump, que se ha vanagloriado en numerosas ocasiones de ser un experto negociador, insistió en la idea de que un acuerdo entre ambas partes era necesario, dando así una voz y un papel a los palestinos que muchos en Tel Aviv obvian desde hace años. Las palabras de Trump alienaron asimismo a muchos líderes árabes que Netanyahu ansía tener satisfechos. No porque la causa palestina se haya convertido súbitamente en su prioridad, sino porque lo último a lo que desean hacer frente es a un nuevo estallido de violencia en la región y a ciudadanos sabedores de que sus líderes están abandonando a sus “hermanos palestinos”.

¿Fin de la solución de los dos Estados? No tan rápido

Sin embargo, la reunión entre Netanyahu y Trump bien pudo representar un punto de inflexión en el impasse palestino-israelí. Consciente o no de las consecuencias que pueden tener sus palabras, adoptando o no una estrategia previamente definida por su equipo, Trump no proclamó, al contrario de lo que anunciaban a bombo y platillo algunos titulares, el fin de la solución de dos Estados, pero sí abrió la puerta a tal posibilidad, con todo lo que ello conlleva. Puede que en un primer momento Netanyahu respirara aliviado al escuchar cómo su homólogo le libraba de un compromiso con los dos Estados que contrajo con su discurso ante la Universidad Birzeit, contra el que desde aquel entonces se ha posicionado, con actos y palabras, en numerosas ocasiones. Para muestra un botón: una reciente exclusiva de Haaretz desveló que en 2016 Kerry ofreció a Netanyahu un plan de paz regional, que este último rechazó citando la cerrazón de sus compañeros de coalición.

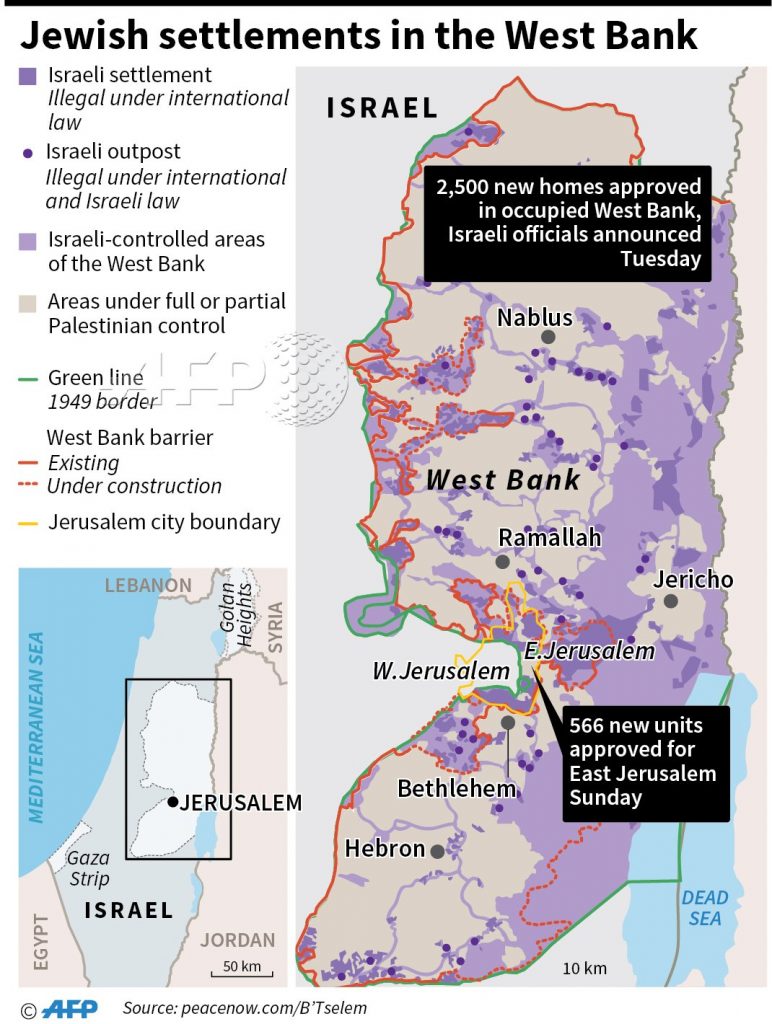

Lo último que Bibi debería desear es sin embargo que alguien le obligue a decantarse y pronunciarse públicamente, mucho menos aún a ser consecuente con sus declaraciones. Netanyahu en ningún momento ha dejado clara cuál es su solución ideal, si es que esta existe. Lo que sí que ha ido perfilando son los límites dentro de los cuales mantener el statu quo sigue representando su mejor –y quizás única– apuesta, como es la oferta de una mayor autonomía –no soberanía– para los palestinos dentro de lo que él mismo denominó Palestine minus. Los israelíes estarían al cargo de la seguridad sobre todo territorio al oeste del río Jordán (antiguo Mandato de Palestina), respetando algunos enclaves o bantustanes, como Ramala o Nablus, y en menor medida Hebrón, mientras continuaría la colonización, aunque a un ritmo más pausado que no desate la indignación internacional. Las fronteras de 1967 quedarían relegadas a sueño del pasado.

Kerry fue transparente en su discurso: los amigos se dicen la verdad, los amigos te advierten de lo que puede ocurrir si sigues el camino equivocado. Estados Unidos nunca dejó de ser el mejor amigo de Israel: el camino equivocado para el país no es sino prorrogar e intensificar la anexión de territorio palestino, no ya únicamente por la incompatibilidad de tales acciones con la legalidad internacional, sino porque tal derrotero pone sobre la mesa una disyuntiva a la que no muchos israelíes quieren verse enfrentados: ¿de verdad saben lo que significa, y están preparados para, un solo Estado? De entre todos los debates de los que ha sido testigo la sociedad israelí, el que gira en torno a uno o dos Estados es, quizá hasta hoy, uno de los menos recurrentes, por ser precisamente el más existencial

El concepto de “un Estado” evidencia que de entre todas las armas a disposición de los palestinos, el Derecho y los derechos deberían ocupar un lugar prioritario. El presidente israelí Reuven Rivlin se proclamó hace unos días favorable a la anexión de Cisjordania, eso sí, concediendo plena ciudadanía y derechos a todos los palestinos en aquellos territorios bajo soberanía israelí. Revin implícitamente apoyaba la idea de un Estado binacional que hasta hace bien poco era una utopía para activistas y analistas especializados en el conflicto: un Estado democrático laico que sin embargo representaría una amenaza demográfica para los defensores del proyecto sionista. En la rueda de prensa conjunta con Trump, Netanyahu fue tajante: “No quiero sumar a Israel casi 2,5 millones de palestinos –se refería tan sólo a Cisjordania, Gaza como tabú permanente para unos y otros–, no quiero que sean nuestros conciudadanos”.

La alternativa hipotética que la extrema derecha israelí abraza sin complejos ni aspavientos es la de un Estado judío que rechace la idea de igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, opción que contraponen a la posible existencia de un Estado terrorista en su frontera. Un régimen equiparable al apartheid, que según algunos ya existe hoy en día entre ciudadanos árabes y judíos en Israel. Un único Estado en el que los palestinos no puedan ejercitar el derecho de autodeterminación que les concede el Derecho Internacional. Conscientes de que a todas luces se trata del único remedio beneficioso y sostenible para Tel Aviv, todas las administraciones estadounidenses hasta la fecha se han aferrado de pies y manos a la solución de dos Estados.

¿Y si apostar por la solución de un Estado fuera la única manera que hoy por hoy tendrían los palestinos de atraer a los israelíes de nuevo a la mesa de negociación? Uno de los padres del sionismo, Theodor Herzl, se refirió a un futuro Estado judío afirmando: “Si lo deseáis, no es un sueño”. Lo mismo podría decirse hoy a los defensores de un Gran Israel que pretenden construir sobre la base de una política de hechos (más bien, asentamientos) sobre el terreno que imposibiliten la viabilidad de cualquier forma de Estado palestino. Al fin y al cabo, son ellos quienes tienen la última palabra, aunque al mismo tiempo también quienes nunca han dado el paso de ceder y admitir la posibilidad de reconocer en un futuro la existencia de un Estado palestino. Teniendo en cuenta que la asimetría entre un pueblo en territorio ocupado y una potencia militar y soberana es lo único que se ha mantenido constante estas últimas cinco décadas, los palestinos tienen a estas alturas poco que perder. Quizá mucho que ganar si se apartan de la narrativa de un proceso de paz que poco les ha aportado y apuestan de una vez por confrontar a los israelíes con una contradicción que pone en juego, más que la esencia de su proyecto nacional, su futuro como “única democracia de la región”.

Comments

Post a Comment